在车床的轰鸣声与木艺工坊的刨花飞扬中,一堂“行走的思政课”悄然展开。近日,马克思主义学院将思政教育融入学生实训课堂,思政教师刘雅朦、秦亚楠以“技能实训”为载体,在车床加工、钳工、3D打印、木艺工坊等实践场景中,深挖思政育人元素,引导学生感悟工匠精神、创新思维与文化自信,实现技能提升与价值引领的双向融合。

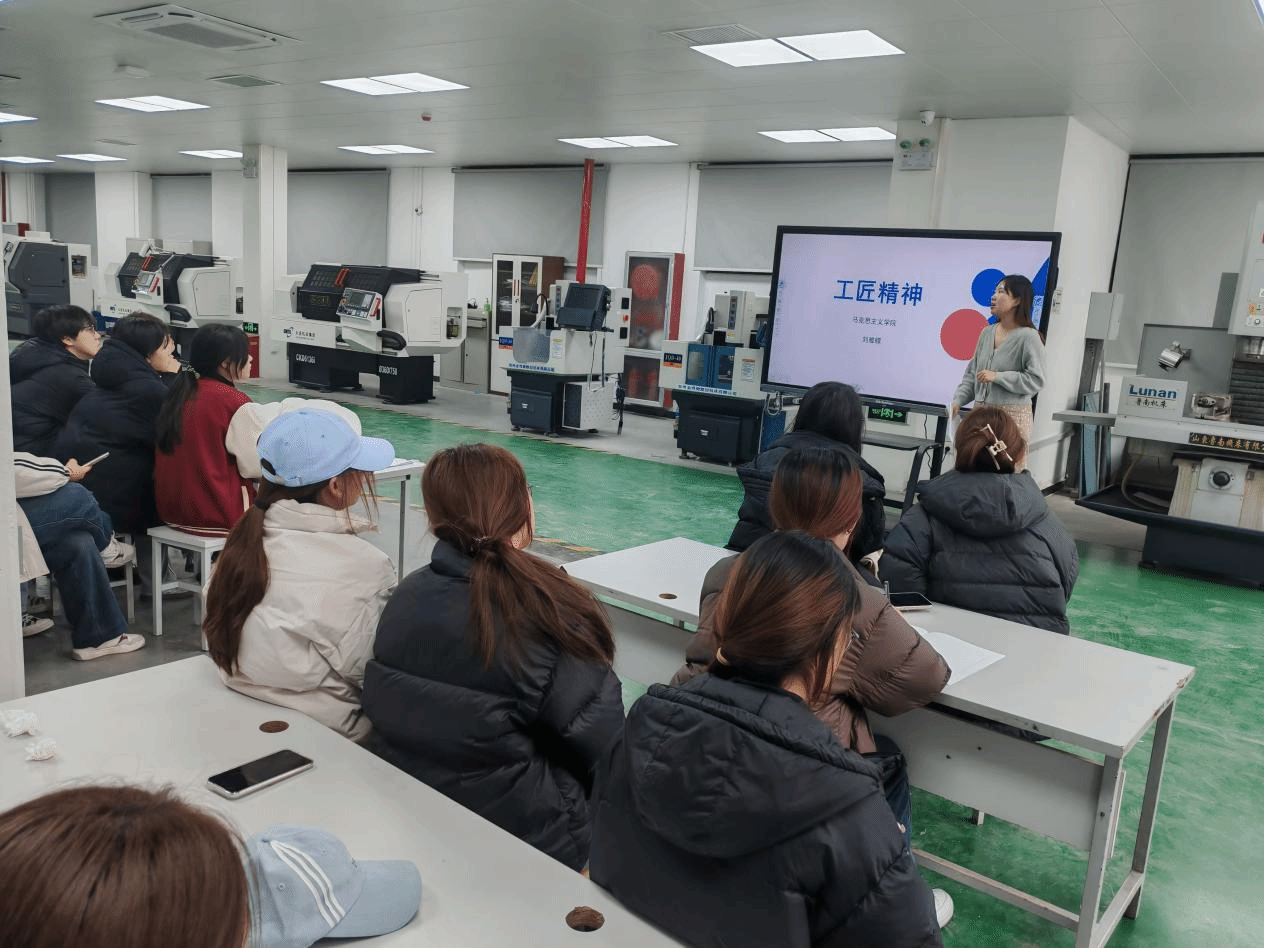

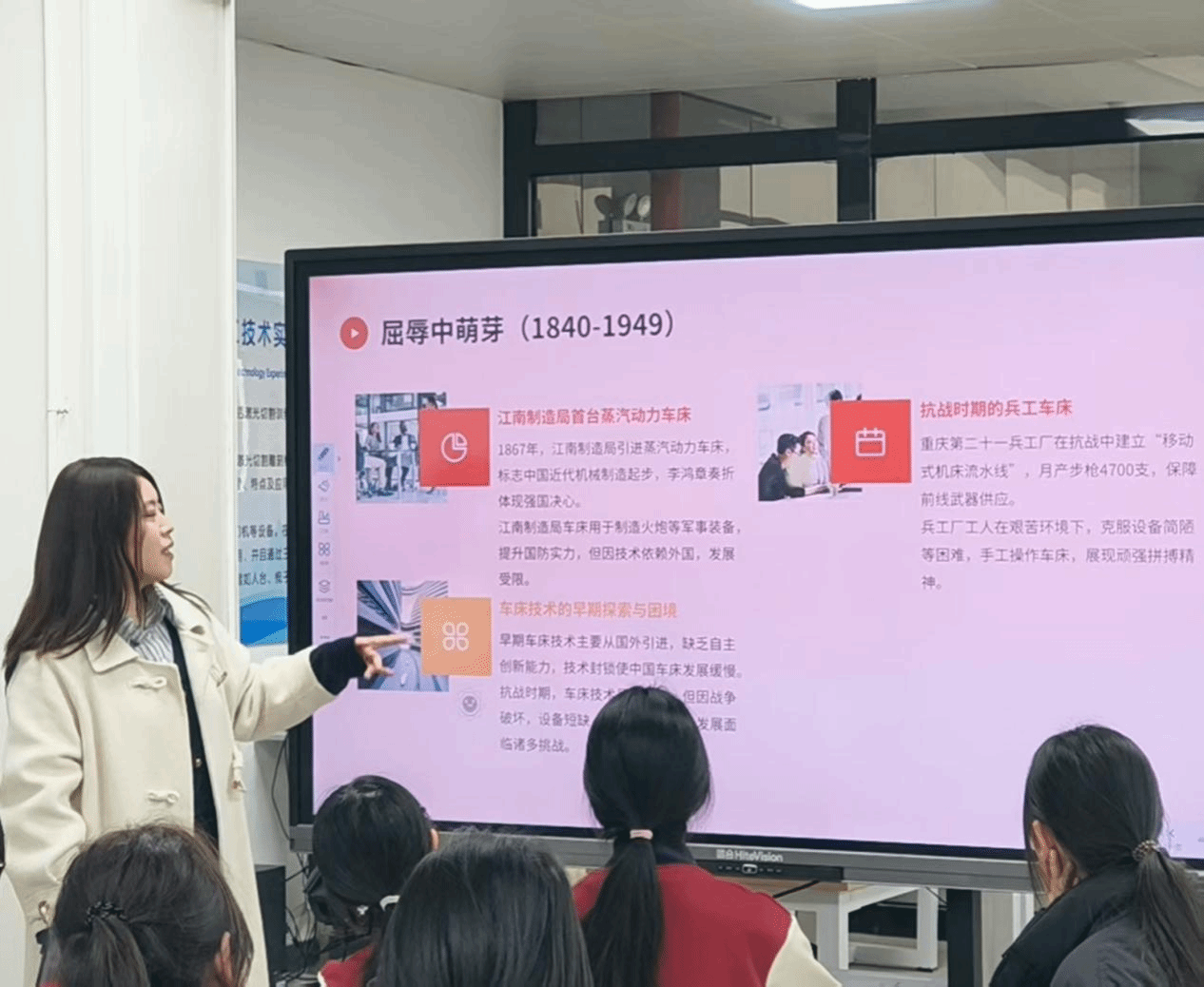

匠心铸魂:车床加工中的“精微”之道

“误差不超过0.1毫米,不仅是技术标准,更是对职业的敬畏。”车床加工实训现场,刘雅朦老师以“大国工匠”洪家光的成长故事为引,将精密车削操作与“精益求精、追求卓越”的工匠精神紧密结合。学生们在反复校准刀具角度的过程中,体会到“毫厘之差定成败”的深刻内涵。“以前觉得会计和机械无关,但刘老师让我明白,任何行业都需要这种严谨的态度。”学生感慨道。

协作砺行:钳工实训里的“螺丝钉”哲学

“一颗螺丝松动,可能导致整个结构崩塌。”秦亚楠老师在钳工实训中,以小组协作完成工件装配为任务,通过“蛟龙号”深潜团队攻坚克难的案例,诠释“责任如钉、协作如链”的团队精神。学生们在挫削、钻孔、组装的协作中,既磨炼了“铁杵成针”的耐心,也领悟了“小岗位大担当”的职业观。“原来每个细节都关乎整体,这就是螺丝钉的价值!”学生在实践笔记中写道。

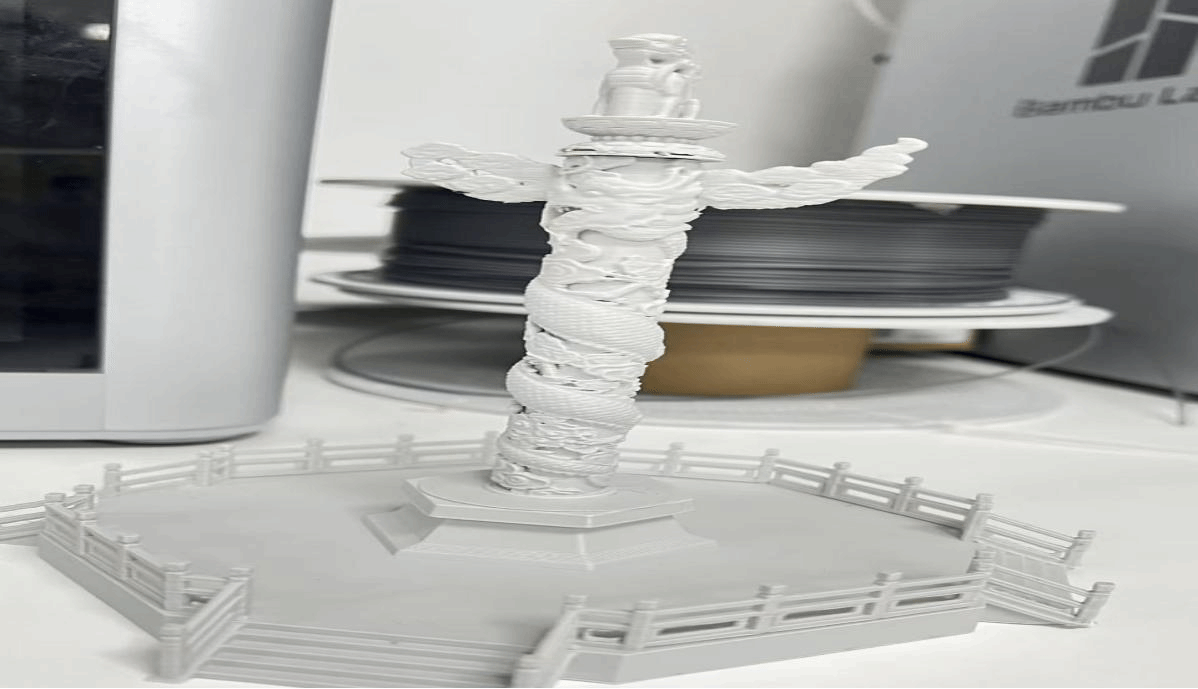

智创未来:3D打印赋能创新思维

在充满科技感的3D打印实训区,秦亚楠老师以“从中国制造到中国智造”为主线,组织学生设计并打印具有红色元素的创意模型。她结合华为“鸿蒙系统”自主创新案例,引导学生思考“会计数字化转型中的破局思维”。“当看到自己设计的模型被打印出来时,我突然懂了创新不是空谈,而是解决问题的钥匙。”学生展示作品时说道。

木韵承脉:榫卯之间见文化自信

木艺工坊内,秦亚楠老师讲述中国古代木工技艺中“天人合一”的智慧。“一榫一卯,藏着中国人‘和而不同’的处世哲学。”学生们在制作木梳、簪子时,不仅学习了传统工具的使用,更通过《考工记》中的“天有时、地有气、材有美、工有巧”,感悟中华工匠文化对当代职业伦理的启示。

“把思政课堂搬到实训车间,让教育既有机械的‘硬度’,又有文化的‘温度’。”马克思主义学院两位教师通过“场景化思政”创新,实现了“技能传授”与“价值引领”的同频共振。未来,学院将继续推进“专业+思政”融合育人模式,培养更多“手上有茧、心中有光”的新时代人才。

马克思主义学院

2025年2月25日