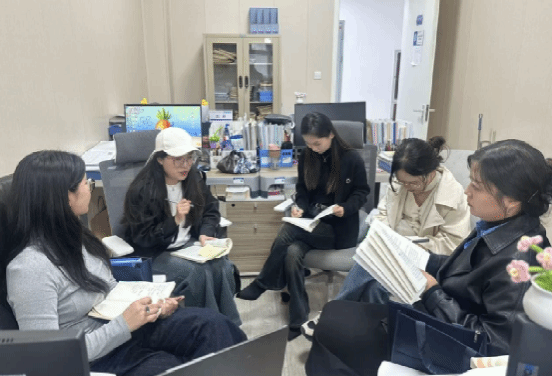

2025年10月15日下午4点,《思想道德与法治》课程组在教学楼411思政德育教研室进行了本学期第一次集体备课。集体备课由课程负责人刘妍老师主持,尹伶伊、刘苗、张友、龙云霄、姚媛五位老师参与。本次会议主要研讨内容如下:

刘妍老师首先强调了《思想道德与法治》课程标准的编写工作重点,认真对照教务处给出的工科、理科和人文学科学生培养方案,结合教材及所授内容于10月底完成编写工作。其次,就《思想道德与法治》实践课程方案的制定,刘妍老师提出应立足学生实际,融合校内外资源,设计具有时代性与实践性的教学活动,如“延安革命文化研学”“红色家书诵读”等,增强学生的情感认同与价值践行。最后,强调课前学生分享环节应积极鼓励学生参加,通过讲述红色故事、时事热点新闻等方式提升其表达能力与家国情怀,同时教师要及时点评,引导学生深入思考。尹伶伊老师补充应结合重大节日、纪念日开展主题分享,增强仪式感与教育实效。全体教师一致认为,要以学生为中心,注重课堂互动,切实提升思政课的思想性、亲和力与针对性。

接下来,各任课教师就第二章“追求远大理想 坚定崇高信念”展开集体备课,围绕学生普遍存在的理想认知模糊、信念坚守乏力等问题进行研讨。大家结合前期调研数据,分析了不同专业学生在理想信念层面的思想困惑与接受特点,一致认为应以现实问题切入,通过案例对比与历史逻辑梳理,引导学生厘清个人理想与社会理想的辩证关系。张友老师提出可引入新时代青年投身西部建设、科技报国的典型事例增强说服力,姚媛老师建议增设“我的信念微演讲”实践环节,提升学生参与度。龙云霄老师建议在教学中可通过袁隆平院士“禾下乘凉梦”(社会理想)与毕生科研实践(个人理想)的案例,帮助学生直观理解二者关系。刘苗老师建议兼顾“历史厚度”与“时代热度”——历史维度可引用李大钊“以青春之我,创建青春之国家”、方志敏《可爱的中国》中对理想的坚守等经典案例,展现理想信念对民族复兴的推动作用;时代维度则可结合2025年我国迈向全面建设社会主义现代化国家新征程的现实图景,引导学生将个人理想融入国家发展伟业,深刻体悟只有把小我融入大我,才能实现人生价值的升华与精神境界的跨越。

最后,课程负责人刘妍老师对本次备课会进行总结。她表示,本次备课清晰界定了“理想信念的内涵及重要性”的教学重点,形成了“理论+案例+互动”的一体化教学设计,实现了资源共享与经验互补。她强调,后续教学中需始终坚持“以学生为中心”,避免“照本宣科”,要通过鲜活案例、真实故事让理想信念教育“入脑入心”。参与教师一致表示,将把本次备课成果融入实际教学,努力让“理想信念的内涵及重要性”章节成为引导大学生坚定信仰、勇担使命的“思想课堂”,助力学生成长为有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。

马克思主义学院

思政德育教研室

2025年10月15日