为深化《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》课程实践教学实效,将理论学习与红色教育、文化传承、工业文明探索深度融合,2025年11月15日,马克思主义学院教师组织2023级学生赴宝鸡眉县开展“踏寻历史足迹,践行初心使命”主题实践教学活动。180余名师生先后走进扶眉战役纪念馆和长乐塬抗战工业遗址,在实地探访中感悟思想伟力、触摸时代脉搏,让课程理论在实践场景中落地生根,于行走中厚植家国情怀。

实践首站聚焦扶眉战役纪念馆,在苏婕院长及课程教师团队带领下,师生们首先来到馆前西北军区军政首长雕像前,聆听讲解员对战役历史背景与革命先辈事迹的细致解读,沉浸式感受“人民至上、生命至上”的价值追求。随后,师生前往扶眉战役烈士纪念碑前,活动由袁晓璐老师主持,苏婕院长与魏晓晓老师代表全体师生向烈士敬献花篮,全体人员肃穆肃立,以庄重仪式寄托对革命先烈的崇敬与缅怀。

展区内,锈迹斑斑的枪械、火炮等武器装备,泛黄的家书、字迹模糊的绝密电报原件,直观呈现了革命先辈浴血奋战的峥嵘岁月与坚定信仰。其中,师肖肖老师结合课程“理想信念教育”专题,深情讲述了“一封未送到的家书”背后的故事:在扶眉战役烈士的名录里,镌刻着一个名字——王焕文,他的背后是一封永远没有寄出的家书。战役前夜,他借着微光写下给父母的最后话语。信中,他将硝烟挡在笔墨之外,只留下对双亲的宽慰、对胜利后团圆时光的憧憬。每一个字,都仿佛是他对明日许下的诺言。这封墨迹未干的家书,被匆匆收入行囊,再未来得及投递。王焕文英勇牺牲,那未曾封缄的信,成了他与家人之间永远未尽的回响。如今,这封家书的复刻本,安然静卧于纪念馆的展柜中。泛黄的纸页承载着青春的信念、未诉的深情,与一个时代的重量。它虽未能抵达父母手中,却抵达了后来人的心中——无声,却震耳欲聋。这封跨越时空的家书,让师生深刻体会到革命先烈舍小家为大家的无私奉献,更直观理解了“革命理想高于天”的精神内涵。面对烈士名单墙时,讲解员提到“最小烈士仅16岁”,在场的全体师生内心受到巨大震撼,进一步坚定了“以先辈为榜样,传承爱国精神”的信念,为课程理论学习注入鲜活情感共鸣。

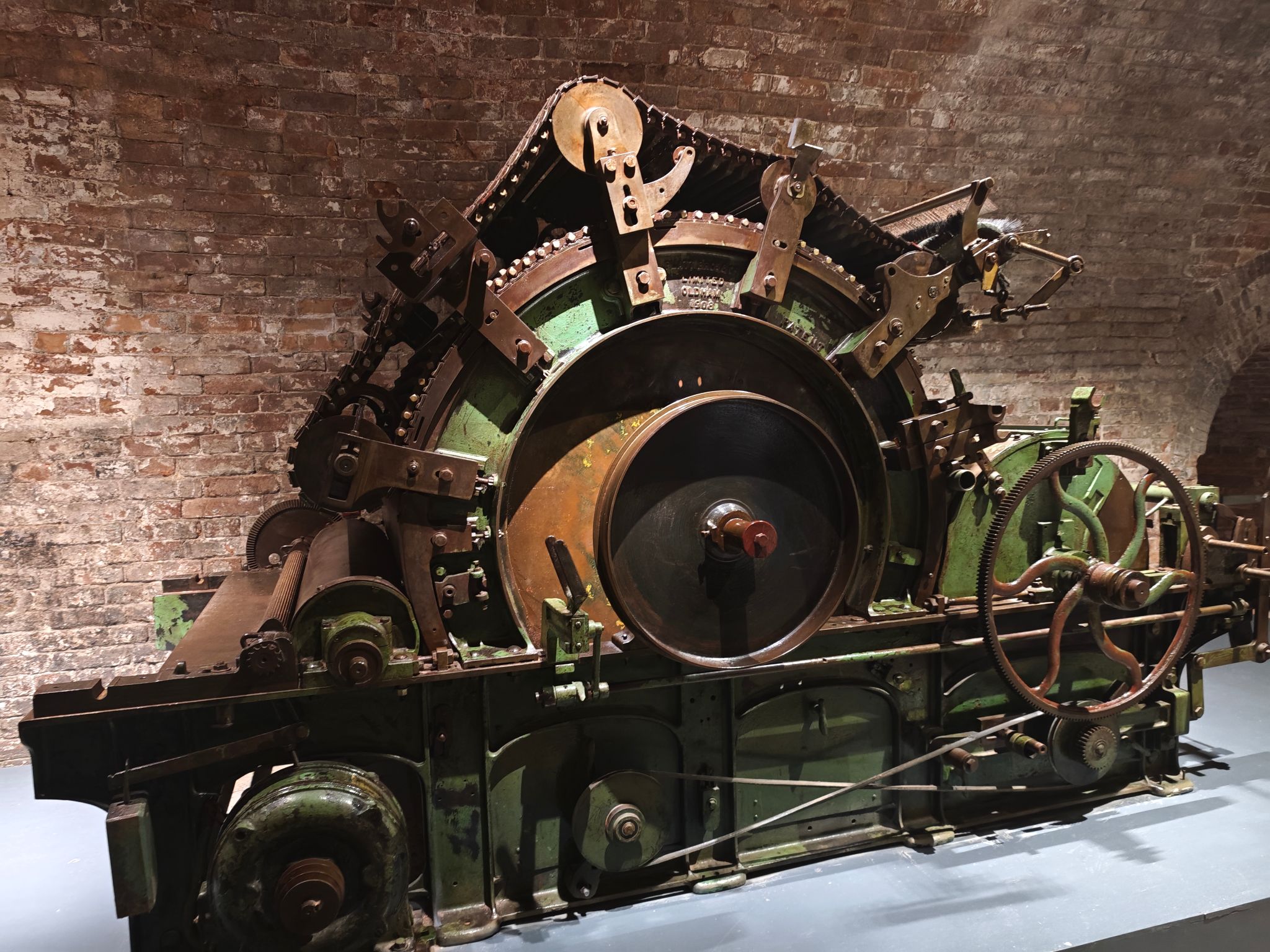

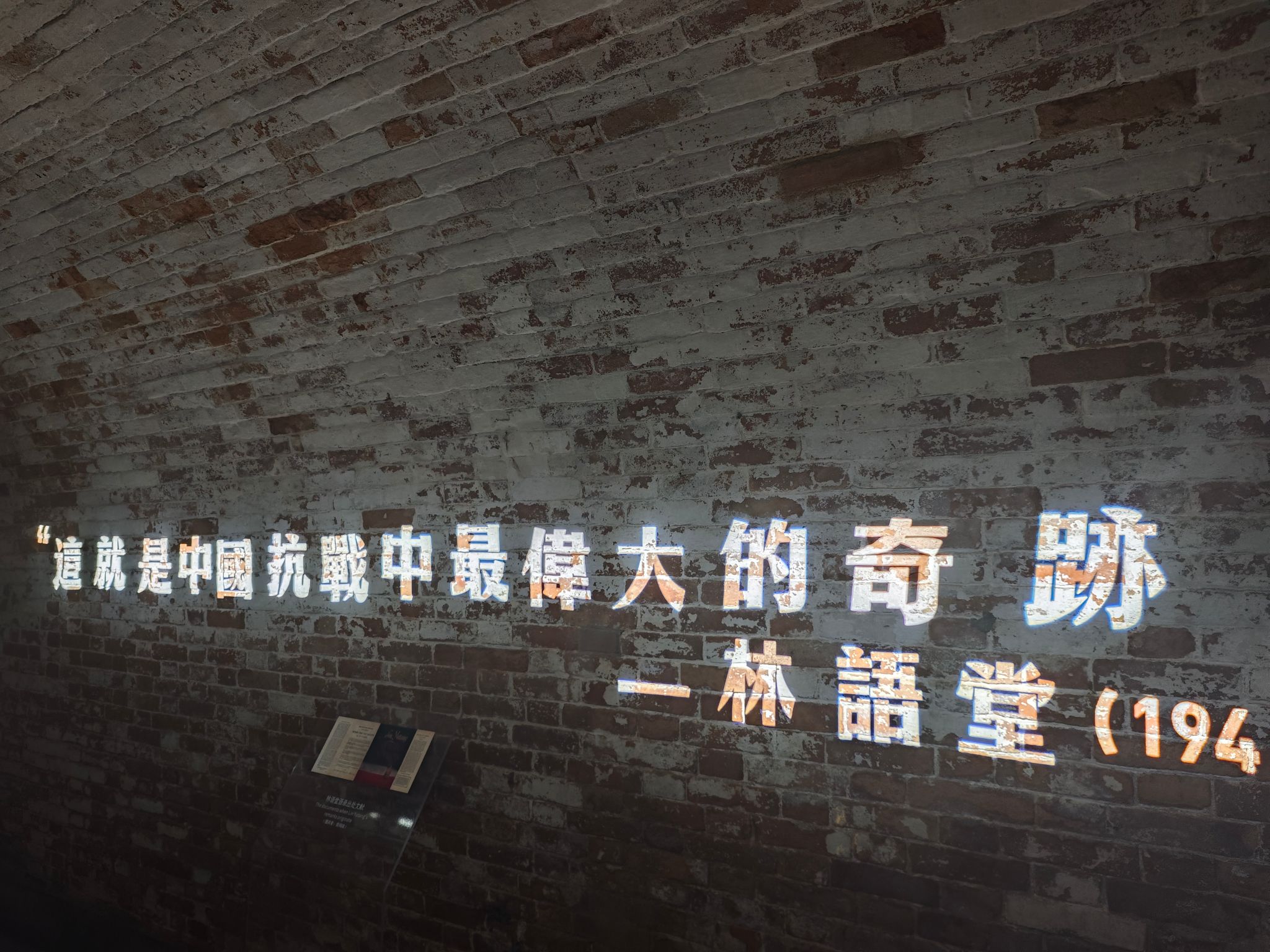

第二站走进长乐塬抗战工业遗址,围绕“工业文明与高质量发展”课程主题,师生在讲解员引导下探寻旧址发展脉络。老旧厂房、锈迹斑斑的机器,无声诉说着抗战时期先辈们开展工业生产的艰难往事,让师生直观感受“自强不息、艰苦奋斗”的精神品质;从老式机器运作原理到工业文明迭代变迁,每一处斑驳痕迹都藏着先辈的匠心坚守,也让师生对“工业遗产保护与活化”“科技自立自强”等课程内容有了更具象的认知。此次探访不仅让师生体会到工业生产的艰辛与先辈智慧,更激发了“传承工业精神,助力高质量发展”的责任意识,推动课程理论与现实发展需求深度衔接。

此次《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》课程宝鸡实践教学,是一次“理论+实践”的深度融合。从扶眉战役纪念馆的红色教育中感悟“初心使命”,到长乐源工业旧址的探访中理解“奋斗精神”,师生在行走中深化对课程理论的认知,在实践中凝聚奋进力量。未来,课程将持续以“实践教学”为抓手,打破课堂边界,让思政教育既有理论高度、又有情感温度,引导师生将思想感悟转化为实际行动。

马克思主义学院

2025年11月17日