深入学习贯彻习近平总书记关于“大思政课”的重要指示精神,推动思政课教学与红色资源深度融合,6月15日至16日,镐京学院马克思主义学院大思政课工作坊主持人柏银老师带领工作坊成员及思政课骨干教师一行12人,赴革命圣地延安开展“追寻红色足迹 深化‘大思政课’建设”实践研学活动。此次调研聚焦延安革命纪念馆、杨家岭革命旧址、枣园革命旧址三大红色地标,通过实地参观、现场教学、互动研讨,让思政课教师在“行走的课堂”中汲取精神力量,探索“思政小课堂+社会大课堂”的育人新路径。

一、出发:从“理论课堂”到“历史现场”的初心启程

“延安是中国革命的落脚点和出发点,是我们党‘为人民服务’宗旨的实践地,更是新时代思政课最鲜活的教材。”出发前,柏银老师在动员会上强调,“此次调研不是简单的‘参观打卡’,而是要以‘大思政课’的视野,将延安的革命历史、精神谱系转化为教学资源,让思政课更有‘代入感’‘共鸣感’。”

带着这样的目标,工作坊成员踏上前往延安的列车。车窗边掠过的黄土高原沟壑纵横,车厢内教师们翻看着《习近平的七年知青岁月》《中国共产党简史》,热烈讨论着“延安精神与新时代青年使命”“如何将革命文物转化为教学案例”等话题,一场“思想预热”为实地研学埋下了伏笔。

二、寻根:在革命旧址中触摸“历史的温度”

第一站:延安革命纪念馆——解码“初心密码”

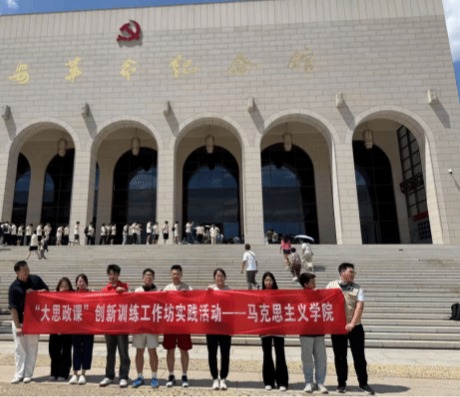

6月15日上午,调研团首站来到延安革命纪念馆。这座占地24000平方米的“红色殿堂”,通过3.5万余件文物、1万余张照片、400余幅图表,全景式展现了党中央在延安13年的光辉历程。

在“中共中央在延安”展厅,一件打满补丁的旧军装、一本泛黄的《解放日报》、一组反映大生产运动的纺车模型,深深吸引了教师们的目光。“这是毛泽东同志在杨家岭窑洞里穿过的棉衣,补丁摞补丁却始终干净整洁;这是延安军民开展‘自己动手、丰衣足食’大生产时用的纺车,一年间纺出的纱线能织布百万匹……”讲解员的讲述将历史场景“复活”,教师们驻足凝视、低声交流:“这些文物不仅是历史的见证,更是‘艰苦奋斗’‘人民至上’的生动注脚。”“在思政课上,我们可以让学生‘触摸’这些文物背后的故事,让‘大道理’变成‘真感情’。”

第二站:杨家岭革命旧址——感悟“思想的光芒”

午后,调研团走进杨家岭革命旧址。这里曾是中共中央驻地,毛泽东、朱德、周恩来等老一辈革命家的旧居静静矗立,简陋的土窑洞、斑驳的木桌椅,无声诉说着“星星之火可以燎原”的真理力量。

在中央大礼堂旧址,同学们围坐在当年召开中共七大的会场中央。斑驳的主席台上,“在毛泽东的旗帜下胜利前进”的横幅依然鲜艳;台下的木椅上,仿佛还能感受到代表们讨论“马克思主义中国化”的热烈氛围。“1945年,党的七大确立毛泽东思想为党的指导思想,为中国革命指明了方向。这启示我们:思政课要讲清楚‘马克思主义为什么行’,必须结合中国具体实际,讲透‘中国化’的逻辑。”马克思主义基本原理教研室主任魏晓晓老师感慨道。

随后,调研团来到毛泽东旧居。简陋的办公桌、褪色的旧书架、补丁叠补丁的睡衣,让学生高岩峰深受触动:“毛主席在如此艰苦的条件下,写出《实践论》《矛盾论》等著作,这种‘扎根实践、理论创新’的精神,正是思政课教师最需要学习的。”他当场表示,要将“毛泽东如何用哲学指导中国革命”的案例融入《马克思主义哲学原理》课程,让学生理解“理论来源于实践、指导实践”的深刻内涵。

第三站:枣园革命旧址——传承“为民的情怀”

6月16日上午,调研团走进枣园革命旧址。这里曾是中共中央书记处所在地,毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德等领导人的旧居依山而建,院内古柏参天、青苔斑驳,处处透着质朴与宁静。

在周恩来旧居,一张“周恩来纺线”的老照片引发热议。“周恩来同志作为大国总理,当年在延安亲自纺线,这不是作秀,而是用实际行动践行‘与群众同甘共苦’的誓言。”吴浩楠结合课程内容分析:“思政课要讲好‘领袖与群众’的关系,不能只讲‘大道理’,而要让学生成为‘故事的参与者’——比如可以设计‘如果我是当年的枣园村民,会如何看待共产党的干部?’的讨论,让学生在共情中理解‘为人民服务’的真谛。”

在枣园“为人民服务”讲话台旧址,调研团集体诵读毛泽东同志《为人民服务》的经典原文。“‘我们这个队伍完全是为着解放人民的,是彻底地为人民的利益工作的’——这句话穿越时空,至今振聋发聩。”柏银老师总结道,“‘大思政课’的‘大’,就是要跳出课本、走出校园,让学生在真实的历史场景中感悟‘人民’二字的分量。我们要把枣园的‘老槐树’‘讲话台’变成‘活教材’,让‘为人民服务’从文字变成行动自觉。”

三、研讨:从“实践感知”到“教学转化”的路径探索

6月16日下午,调研团返回学院召开“延安精神融入大思政课”专题研讨会。会上,教师们结合实地调研的所见所感,围绕“如何将延安革命旧址转化为思政课教学资源”“如何设计‘行走的思政课’实践环节”等议题展开热烈讨论。

“我们可以开发‘延安精神’微视频课程,让学生在课堂上‘云参观’革命旧址,同时布置‘采访身边老党员’的实践作业,将历史与现实结合。”段金睿讲道

柏银老师在总结中指出:“此次延安调研是一次‘精神充电’,更是一次‘教学赋能’。大思政课的关键在于‘大’——大视野、大格局、大情怀。我们要以延安精神为纽带,将革命旧址的‘物理空间’转化为思政课的‘教育空间’,将历史的‘厚重感’转化为学生的‘使命感’,真正让思政课成为学生‘真心喜爱、终身受益’的课程。”

结语:以史为鉴,薪火相传

两天的研学,从延安革命纪念馆的历史全景,到杨家岭、枣园的旧居细节,教师们触摸到了延安精神的“根”与“魂”,更找到了“大思政课”建设的“桥”与“路”。正如柏银教授在返程途中所说:“延安的土窑洞里没有空调,但有信仰的温度;没有高楼大厦,但有精神的高度。作为思政课教师,我们的使命就是把这种温度、高度传递给学生,让他们成为‘有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗’的新时代好青年。”

此次延安调研,不仅是一次红色教育的“寻根之旅”,更是一场“大思政课”建设的“破题之行”。未来,马克思主义学院大思政课工作坊将以此次调研为契机,持续深化红色资源与思政教学的融合创新,让“行走的思政课”成为学生品格锤炼的“大熔炉”、成长成才的“加油站”,为培养堪当民族复兴大任的时代新人贡献力量。