在2025年6月7日这个阳光灿烂的时刻,马克思主义学院精心策划的“行走的思政课”实践教学活动正式开启。200余名大一师生怀揣着满腔热情,启程前往社会实景课堂,开展了一场独具特色的现场教学之旅。此次活动的宗旨在于通过沉浸式的体验方式,进一步巩固和加强思想基础,深化对理论知识的理解和认识。

大巴车上的互动破冰,点燃实践热情

清晨,当第一缕阳光洒满校园,师生们已整装待发。在前往目的地的旅途中,马克思主义社团的志愿者们化身为“历史导游”,详细介绍了即将探访的渭南蒲城时间博物馆、杨虎城纪念馆以及玉女织布非遗传习馆,让师生们对当天的行程充满了期待。随后,一场场趣味横生的小游戏——“红色知识快问快答”“歌词接龙”等轮番上演,车厢内欢声笑语不断,师生间的距离在轻松愉快的氛围中悄然拉近,实践的热情被瞬间点燃。

时间博物馆:对话历史,感悟时间之重

首站抵达时间博物馆,师生们仿佛穿越了时空隧道,漫步在“时间长廊”之中。从古代精妙的日晷、漏刻,到现代精密的钟表,每一件展品都诉说着人类对时间的无尽探索与敬畏。在“时间与生命”“时间与文明”等主题展区,丰富的展品与互动装置引领师生们深入思考“时间维度下的青年责任”。马克思主义学院社团成员任馨怡同学以“时间”为线给同学们带来了一场生动的讲解,大家纷纷表示,要珍惜时光,不负韶华,以实际行动践行“326”精神——淡泊名利,甘于清贫,无私奉献,科技报国。

杨虎城纪念馆:缅怀先烈,传承红色基因

第二站,师生们来到了杨虎城纪念馆。在庄严肃穆的氛围中,大家驻足凝视着烈士生平史料、珍贵照片及实物陈列,重温了爱国将领杨虎城“为国家立心、为民族立命”的英勇事迹。讲解员深情讲述西安事变的历史背景与深远意义,让师生们深刻感悟到革命先辈“天下兴亡、匹夫有责”的家国情怀。参观结束后,全体师生在纪念馆前肃立默哀,以誓言铭记初心,传承红色基因。

非遗传习馆:触摸文化根脉,筑牢文化自信

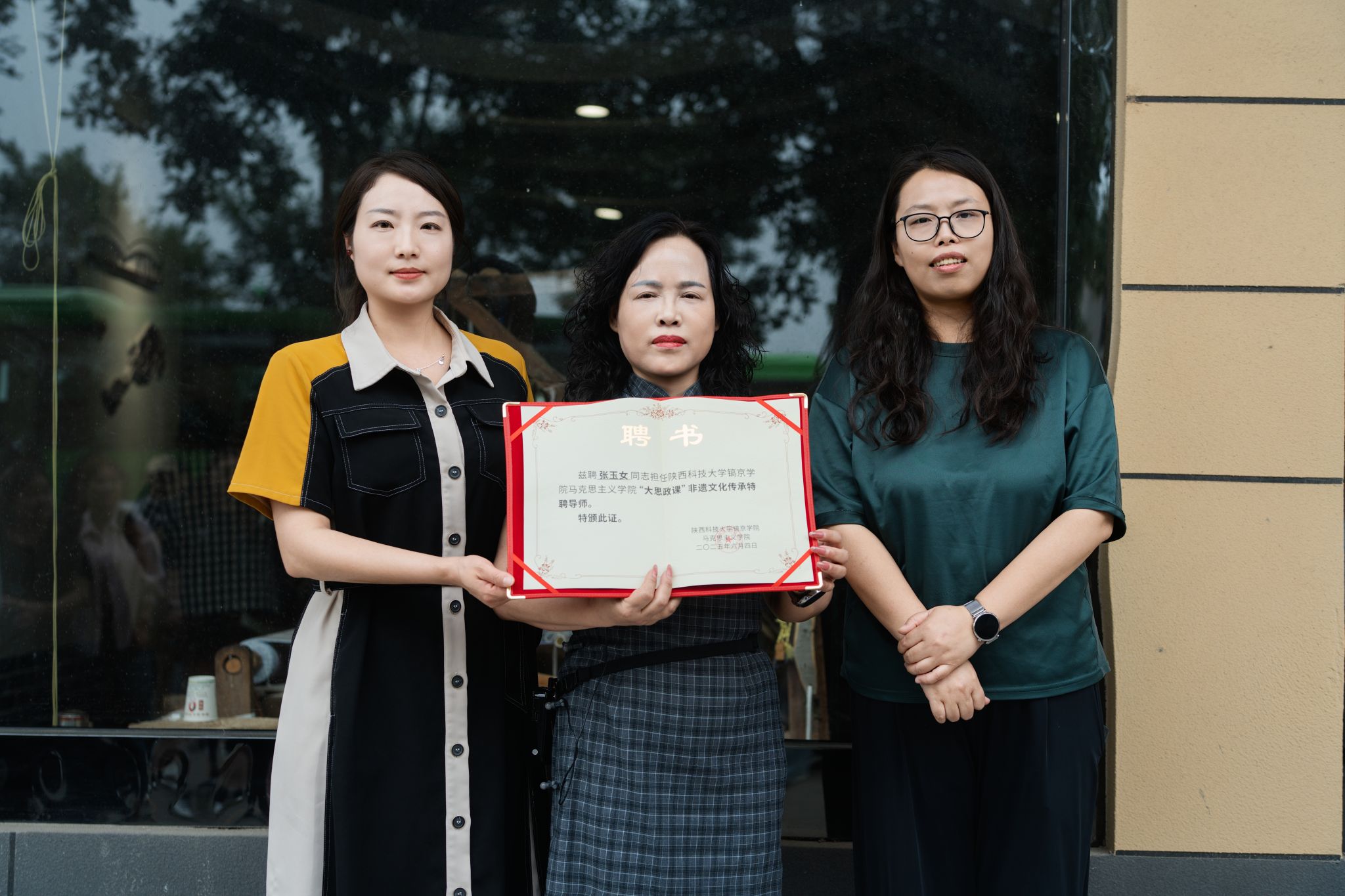

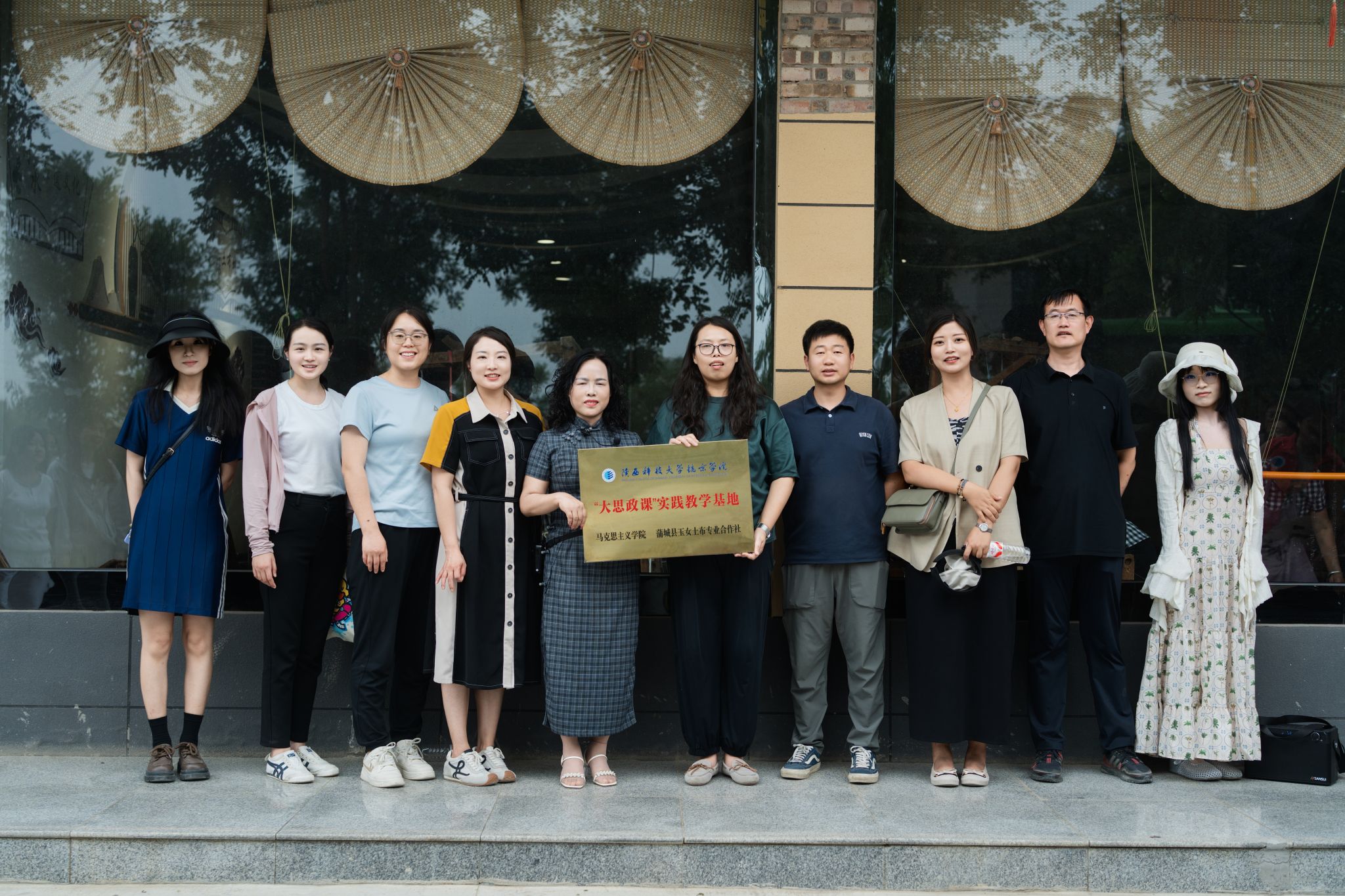

下午,师生们走进了玉女织布非遗传习馆,国家级非遗项目“蒲城土布织造技艺”的魅力在此展现得淋漓尽致。马克思主义学院院长苏婕与非遗传承人张玉女共同为“大思政课”实践教学基地揭牌并向张玉女颁发“大思政课”非遗文化传承特聘导师聘书,开启了非遗文化与思政教育深度融合的新篇章。玉女土布合作社的员工们现场演示纺线、织布流程,师生们亲身体验“动手织布”,在穿梭的梭子与翻飞的棉线中,感受传统工艺的精巧与匠心,体悟“劳动创造美”的深刻内涵。通过亲手缝制沙包、体验扎染等传统技艺,大家更加深刻地理解了非遗文化的独特魅力,筑牢了文化自信的根基。

结语:行走中育人,实践中成长

此次“行走的思政课”实践教学活动,将理论课堂巧妙地搬到了历史现场、文化一线,让师生们在“看、听、思、悟、行”中,完成了一次跨越时间与空间的思想洗礼。大家从历史长河中汲取了奋进的力量,在红色基因里坚定了理想信念,于文化传承中厚植了家国情怀。马克思主义学院苏婕院长表示,未来将持续创新思政课形式,让“行走的课堂”成为学生成长路上的生动注脚,推动思政教育真正“入脑、入心、入行”,为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量。

此次活动的宗旨在于通过沉浸式的体验方式,进一步巩固和加强思想基础,深化对理论知识的理解和认识。